L’annonce il y a peu de la disparition d’un frère diacre, ordonné il y a quatre ans, me rappelle aux réalités de la condition humaine et aux questions que cela peut susciter. Michel était le doyen de notre groupe de diacres ordonnés dans l’archidiocèse de Paris pour l’Église catholique, mais encore jeune retraité. Il avait rapidement pris sa place dans sa paroisse d’accueil, assurant avec calme, fidélité et joie ses missions.

Mais ce n’est pas la question de sa mort en soi qui m’interroge : elle fait partie intégrante de notre existence et nous la comprenons comme l’étape finale ou bien le début d’une nouvelle selon nos croyances.

Ce qui pose question, c’est la manière avec laquelle nous tirons parti du temps que nous avons. En effet, puisque, par définition, nous ne savons « ni l’heure ni le jour » de notre fin de vie terrestre, nous partons du principe que nous avons le temps devant nous. Ce temps est pourtant bien compté. Et, sans tomber dans l’angoisse permanente d’une fatalité qui pourrait survenir à tout moment, nous pouvons avoir le souci de la manière avec laquelle nous l’employons.

Il ne s’agit pas d’ouvrir ici un nouveau débat sur la question de savoir si et comment notre temps est « gaspillé » car l’utilisation que nous en faisons est toujours subjective, c’est-à-dire propre à l’intérêt personnel que nous lui donnons.

Ce qui m’intéresse, c’est d’essayer de cerner comment nous réussissons à honorer les attentes autour de nous dans nos contextes de vie. En d’autres termes, dans le temps qui nous est imparti, où nous avons constamment des choix à faire sur la manière avec laquelle nous l’employons, quelles postures choisissons nous d’assumer ?

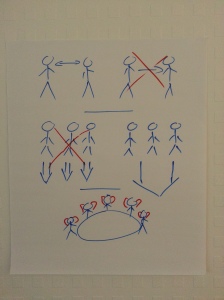

Cette question s’applique sur un plan personnel tout comme dans l’exercice de la responsabilité managériale. Car, c’est une évidence de dire que nous préférons tous mener des activités qui nous plaisent, plutôt que celles qui nous mettent en situation d’inconfort. Nous pouvons même aller plus loin encore en relevant que nous mettre en permanence en situations d’efforts, nous conduirait inévitablement à une forme d’épuisement. Mais, sans aller jusqu’à l’excès du comportement héroïque, reconnaissons que nous sommes régulièrement confrontés à des situations qui font appel à notre courage : confronter une équipe à ses responsabilités, affronter une crise avec un collaborateur difficile, rendre des comptes sur une gestion hasardeuse, reconnaître des erreurs, … etc. À chaque fois que nous osons aller à rebours de comportements qui contribuent directement ou, le plus souvent, indirectement à fragiliser des relations interpersonnelles, nous ne faisons pas seulement preuve de courage, voire d’audace. Nous choisissons de vivre en vérité en offrant le meilleur de nous même.

Ensuite, reconnaissons qu’il y a des missions que nous ne pouvons pas déléguer. En effet, il y a toujours des sujets qui relèvent, in fine, de notre responsabilité en dernier ressort. Cela commence par le management de soi avec l’attention que nous portons ou non aux besoins élémentaires du corps et de l’esprit. Cela se poursuit avec l’honnêteté vis-à-vis de l’intrapersonnel, c’est-à-dire le souci que nous avons de garder une vision de soi la plus ajustée possible (ni dévalorisée, ni survalorisée) ; cela touche enfin l’attention que nous accordons à l’équilibre et le bien-fondé de nos relations interpersonnelles.

Un comportement qui visera à « tenir » ces trois champs, sera vite remarqué et apprécié. Et la question du temps employé ou non à bon escient deviendra totalement obsolète car nous aurons alors l’assurance de répondre intégralement à ce pour quoi nous avons été appelés. Michel a répondu « Me voici » à son ordination et a bien vécu le temps qui lui était encore donné à vivre. Puissions-nous dans nos domaines respectifs, laisser résonner cette exclamation à chaque fois que nous recevrons des appels à agir pour une cause qui nous fera grandir !